| 雨やどりで土佐弁 |

とある路傍のお宮で、雨やどりしていると、田舎のおかみさん二人もやってきた。その会話がおもしろい。土佐の言葉がよく解らないけど、腰巻の話、おやじの話、息子の話。

ずんぶり濡れてけふも旅ゆく

|

|

| お米の二期作で知られる広大な香長平野を見下す、小高い岡の上にあります。三宝山の山すそにあたります。仁王様、ご不在の風通しの良い山門をくぐると石段が続き、左手に鐘楼、その横には数多くの石仏が並んでいます。さらに一段上の境内には正面に本堂、右手に大師堂と庫裏が並んで、境内は閑静なたたづまいに包まれています。写真は仁王様のいない山門。 |

|

| <28番札所 大日寺・野市町> |

|

|

土佐の方言は、四国山脈が大きな言語の壁となつて、ユニークなものとなっています。四国地方の方言は、阿波(徳島)讃岐(香川)伊予(愛媛)の言葉は、京阪神・中国地方の影響を相当受けているようで、比較的やさしい感じを受けます。土佐も、どちらかというとやはり京阪神の系統ですが、その一方で九州・和歌山・東北地方とも相当の共通点があるといわれています。これは共に遠国のため、古語がそのまま封印されて、これらの地域に残っていることのようです。他の3県と違い、荒削りで男性的な言葉ぶりが特徴です。

「森首相が、げに、のうが悪うて、変るにかわらん。」

(首相が大変具合いが悪くなったので、交代するそうだ。)

<「げに」・・本当に。「のうが悪い」・・頭が悪いのではなく、具合・機能が悪い時に使います。「かわらん」・・のようだ。などなど・・・。> |

ふるさとの言葉のなかにすわる

|

|

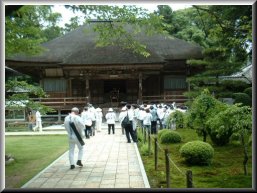

| 後免から北へ、名物の遍路石饅頭の茶店の脇を通りぬけ、広々とした景色が続く田圃道をし ばらく行くと、二層の堂々たる山門があります。承応2年(1558)、藩主山内公の寄進といわれ、梵鐘は天平11年(739)の創建で国の重要文化財に指定されています。山門をくぐると参道正面 に柿葺、寄せ棟造りの金堂が天平時代の優雅な姿を見せ、本堂手前左に開山堂、右手に庫裏があり、本堂の左に大師堂が並んでいます。香長平野のど真ん中に忽然とあらわれる閑静な森(境内)は、歴史の重みを感じさせます。 |

|

| <29番札所 国分寺・南国市> |

|

|