S p r i n g h a s c o m e ? 賑やかな夜の街。その片隅に居るような気持ちで、ぽつんと大原はガードレールに座っていた。

「…っくしょっ。」

今夜ここでの三度目のくしゃみに、思わず呟く。

「春なのに、寒い…。まだ春じゃないのか…。」

なんだ、夜は寒いじゃないか。3月って春って感じだけど、夜はまだマフラー欲しいよなー。

そんなことを思いながら、大原はある居酒屋の裏口が見える所で、ガードレールに座ったまま動かない。もう、一時間近くになるだろうか。大原はその裏口から、ユウコが出て来るのを待っていた。

今日は3月14日。ユウコに、ホワイトデーのプレゼントを渡すために。ユウコ。この居酒屋でアルバイトをしている女の子。その他の事は何も知らない。バイトと分かるのは店内のエプロンの色分けで。名前も、店内で呼ばれているのを聞いて下の名前だけ知った。

大原は、彼女に恋をした。

「安くて食い物もウマイから」と仕事仲間に誘われて、ある日大原はこの居酒屋へ来た。そこへ、おしぼりを持って来たのが、彼女だった。

「あ。」

彼女は大原の顔を見ると一瞬目を丸くした。

それを見て大原は、騒がれるのか、笑われるのか、好奇心いっぱいの目で見られてしまうのか…と身構えて俯いた。野猿で顔が知られてから、正直、それが嬉しくもあり、少し悲しくもあった。

けれど、すぐに彼女は明るい声で

「いらっしゃいませ。」

と言うと、テーブルの脇のお品書きを広げ、おしぼりを並べ始めた。

そして、最後に大原の前におしぼりを置きながら、小さな声で、

「いつも見てます。応援してます。」

とだけ言った。大原は顔を上げた。彼女は大原と目を合わせて、にっこりと微笑んでいた。その笑顔に、大原は、頬が赤くなった気がした。

それ以来、大原はそこの常連客になった。

大原はなるべく、同じ席に座るようにした。いつも彼女が、おしぼりを持って来た。大原は声もかけられずに、その後ろ姿を見つめるだけだった。

今さら、中学生みたいな片思い…?

自分でもそう思いながら、でも、彼女と目が合うだけでドキドキしていた。

こういうとこで働くの、大変なのに…疲れた顔も見せないで、いつも元気に笑ってるよな。オレのコト分かってても、普通に接してくれて…。人を嫌な気持ちにさせない、いいコだな。でも一度だけ、彼女の笑顔が曇ったことがあった。

無意識に彼女を目で追っていた大原は、店の隅の方で酔っ払い客にからまれている彼女に気付いた。

あっ。時々、あるんだろうな、こういうこと…。どうしよう…助けてあげたいけど…返って騒がれたら…ケンカなんか出来ないし…。

大原は食べる手も止まり、眉間に皺を寄せて首を伸ばして見つめた。ちょうど柱の影になるような位置で、客も強引に彼女の腕を引っ張る。最初は無難にかわそうとしていた彼女も、さすがに困り果てているようだった。

あの野郎〜…。

握った拳に力が入る。けれどやっぱり大原は立ち上がれずにいた。情けなく睨むだけのその視線の先で、客は彼女の腰に手をまわした。彼女の顔が歪む。

大原は、テーブルを叩くようにして席を立った。

「〜うわぁ〜っとぉ〜!あ、痛ぇ〜…。」

これ以上ないぐらいの千鳥足で酔っ払いを演じて、大原は彼女と客の間に、思いっきり、転んだ。一緒に倒れてしまわないように、彼女をかばいながら。

「あ〜、すいませ〜ん、トイレってどっちですかねぇ〜?」

大原は倒れたまま、酔っ払い客に負けないバカ笑いの顔でそう言いながら、彼女に向かって手を伸ばした。

「だ、大丈夫ですか?」

彼女に腕を引っ張ってもらいながら、起き上がる。

「すいませ〜ん、どうも〜。」

大原がちらりと客を見ると、苦虫を噛み潰したような顔で睨まれたが、それ以上は何もなかった。彼女に連れられて、トイレへと向かう。

「ごめんね、大丈夫だから。」

心配する彼女に、大原は素に戻ってそう告げると、逃げるようにトイレに入った。

ああ〜もぉ〜、ビビったぁ〜!何にもされなくて良かったぁ〜。だけど彼女の笑顔はオレが、…なんとか、守った…よな?出来れば、もうちょっとカッコよく守りたかったけど…。まぁ、いいや。

大原は大きく安堵の溜め息をついて、ついでに用も足して、トイレを出た。

視線を感じて顔を向けると、厨房の入り口でお盆を抱えた彼女が、まだ心配そうな顔でこっちを見ている。大原は照れ笑いを浮かべて、ひょこっと頭を下げた。彼女は、深く頭を下げた。そして、やっと笑顔に戻る。その唇は、

「ありがとうございます。」

と、言っていた。大原はますます照れて、頭を掻きながら席に戻った。そんなことがあった後の、バレンタインデー。職場では成井が彼女からチョコを貰い、成井にも自分にも、ファンからのプレゼントが届いていた。

大原は少しだけ期待して、その居酒屋に行った。

義理でもいいから、欲しいなぁ…。ユウコちゃんから、バレンタインのチョコレート。この前のお礼です、とか言って。

想像にニヤつきながら、大原は店に入った。いつもの席に座る。いつものように、彼女がおしぼりを持って来た。

「この前は、本当にありがとうございました。」

「あ、うん。」

それだけだった。想像を膨らませたようなことは、何も起こらなかった。

…そんなもんだよな…。ふっ…。

大原は遠い目をして笑った。店を出るその背中は、丸くうなだれていた。そして先日の事だ。大原は事務所で、成井の荷物の中に「WHITE DAY」とリボンが掛けられた包みを見つけた。

ああ、そっか…もうすぐホワイトデーか…。成井さん、しっかりしてるなー、もう用意してる。オレはそんな相手もいないけどさ。お返しかぁ…、したかった人は、いるけどさ…。

ふと、大原は閃いた…と、本人は思った。

お返しじゃなくても、あげてもイイかな…?バレンタインデーが女の子からだったら、ホワイトデーに男からプレゼントしてもいいんじゃないかな?

彼女に声をかける口実が思い付かずに、今まで過ごしてきた大原だった。彼女をいいコだなと思う度に、軽くナンパする勇気がなくなった。自分でも笑ってしまうほど、純情な恋心を抱いている。

「成井さん、ホワイトデー、何あげるんですか?」

隣に座った成井に聞いてみた。いきなりの質問に、ただでさえその手の話の苦手な成井は、少し戸惑いながらも答える。

「何って…普通に…マシュマロと、プレゼント。」

「マシュマロとプレゼント…が、普通なんですか?プレゼントって?」

「普通って言うか…。お菓子は、マシュマロとかキャンディーとかクッキーとかだろ?その中じゃ、あいつがマシュマロが好きって言うから。プレゼントは、やっぱ、義理じゃなくて彼女だからな。ペンダントを…。」

「ペンダントか…。ああ、そっか、本命にはお菓子プラス、プレゼント…。」

そういやテレビや雑誌で毎年言ってるよなぁと、大原は今さら思い出す。その隣で成井が、何か気付いたように目を輝かせて聞いてきた。

「何、大原、ホワイトデーに返す本命が出来たのか?」

「いえ、返したかったけどね、その前に、貰えなかったっす。」

「なーんだ。」

呆れて立ち上がる成井も見ずに、大原は明日のスケジュール表を確認する。明日は朝が早い分、終わるのも早かった。

翌日、大原は仕事帰りにデパートへ行った。彼女へのホワイトデーのプレゼントを買うために。…バレンタインのお返しではないプレゼントを…。

だがそこで山のようなお菓子を眺めて、大原は困惑した。

オレ、ユウコちゃんのこと、何にも知らないんだよなぁ…。何あげたらいいのかわかんねぇや…。

小さく溜め息をつくと、大原は顔を上げて自分に言い聞かせる。

オレがいいと思ったものをあげるしか、ないよな。

大原は、自分の好きな、バタークッキーを選んだ。そして、プレゼントコーナーへと向かう。が、そこでも並べられた華やかなプレゼントの数々を前にして、今度は大きく溜め息をついた。給料日前の大原の目に、値札が滲みる。

気持ちは値段じゃない!

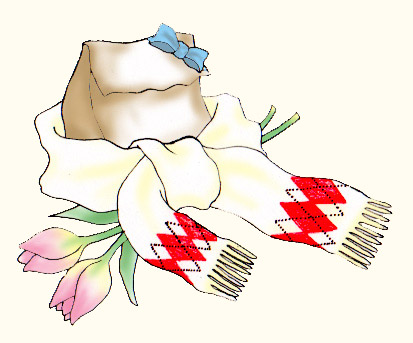

そう言い聞かせて顔を上げた大原の視界の隅に、小さく綺麗な赤い色が映った。「冬物最終セール」と書かれたワゴンに積まれた、マフラーだった。その赤い模様のマフラーを引っ張り出す。柔らかな白い色に赤いアーガイルの模様の入った、可愛らしいマフラー。

彼女にピッタリだ。

大原は嬉しそうに微笑んだ。一応値段も確認して、迷わずそれをレジへ持って行く。

「プレゼントですか?」

「はいっ。」

少し照れながら小さな声で、でも、はっきりと大原は頷いた。

キレイに包装されたクッキーとマフラーが入った紙袋を下げて、大原は意気揚々と、売り場を後に…するはずだった。しかし、大原の耳に、二人の女性の会話が入ってきた。

「あ、マフラー、安くなってる。」

「でもさ、もう3月だし、寒くてもマフラーなんか出来ないよねー。」

「うんー、来年は、また新作が欲しくなるだろうしねー。」

大原は思わず立ち止まる。

…え?そうなの…?

手に下げた紙袋に目を落とした。

何これ?って、思われる?…いや、でもだからって他には…。それに、オレはこれが彼女に似合うと思うし、そんな、3月はもうマフラー出来なくたって、また冬は来るんだし、彼女なら大事に使ってくれる…と、思いたい…。

たった1時間の内に、自分に言い聞かせることで頭がいっぱいになった。大原は軽い目眩を覚えながらも、紙袋をしっかりと握って、帰って行った。「っくしょいっ。」

そんなわけでホワイトデーの今日、大原は四度目のくしゃみをしながらも、じっと待ち続けていた。

店の中で渡そうかとも思ったが、彼女は仕事中だし、迷惑になるといけないからやめた。外で彼女の仕事の終わりを待ち始めて、大原はまた一つ、彼女のバイトのスケジュールも知らない、ということに気付く。

これ、閉店まで待つとなると、ちょっとキツイなぁ…。

時計を確認すると、9時半が来ようとしていた。

その時、裏口が開いた。

ユウコちゃんだ!

大原は弾かれたようにガードレールから飛び下りた。彼女もそれに気付いたらしく、こちらを向いた。彼女と、大原の目が合う。

「あ。」

「こんばんは。」

二人同時だった。彼女は、最初に合った時と同じように目を丸くして声をあげた。大原は、ドキドキする左胸とプレゼントの入ったショルダーバッグをぎゅっと掴んで、挨拶をした。

「あ、えっと、今日は、もう仕事終わり?」

大原が駆け寄って、歩道の端で二人は向かい合う。くっきりとした二重の目を大きく開いた彼女に見上げられて、大原はしどろもどろになりそうだった。

そっか、店の中じゃ、オレが見上げてばっかりだったもんな。背が高く見えたけど、オレと並ぶとこんなもんなんだ…。きれいな目…。

そんなことを考える大原の前で、彼女はいつもの笑顔で答える。

「あ、はい。今日はちょっと用事があって、早めに…。大原さんこそ、どうしたんですか?」

「用事が…?じゃ、時間ないんだ。あ、あのね、オレ、ユウコちゃんに渡したいものがあって…。」

そう言いながら、大原は慌ててバッグを開ける。自分がつい、相手の名前を、いつも心の中で呼んでいるまま口にしたことに気付かずに。そして、それを聞いて彼女がまた大きくまばたきしたことにも、もちろん気付かずに。

「これっ。ホワイトデーのプレゼントなんだけど、貰ってください。」

「…え?」

目の前に差し出された、水色のリボンが掛かった包みを見て、彼女は当然の反応をした。

「あの…でも、私、バレンタインにプレゼント、してないですけど…。」

戸惑って見つめる彼女に、大原は、昨夜必死で考えて用意したセリフを言った。

「うん。でも、オレはいつもキミから笑顔を貰ってるから。これ、オレの気持ちだから、受け取って欲しいんだ。」

顔を赤くしながら棒読みで、でも力を入れてそんなことを言う大原を、しばらく彼女はぽかんと見つめていた。そして、ゆっくりと顔がほころんでゆく。彼女は、顔を崩して笑った。

…やっぱ、セリフがクサかったかな?呆れちゃって笑われてるのかな、オレ。でも…それでもいいや…。今まで見た中で、とびきりの笑顔だ…。

そう思いながら、大原も照れてどうしようもなくて、えへへっと笑った。

けれど、大原のその思いは、違っていた。彼女が口を開く。

「私が笑顔なのはね、大原さんが、笑顔だから。疲れた顔でお店に入って来ても、いつも、私達にも優しく接してくれて、一緒にいる人にも気を使ってて、美味しそうに、食べて、飲んで…。そんな大原さん見てるから、笑顔なんです、きっと。私。」

彼女は嬉しかった。大原のその差し出された気持ちが嬉しくて笑っていた。

うっすらと滲みそうな涙を指で拭い、彼女は、大原が差し出した包みを、そっと両手で受け取った。

「ありがとうございます。」

彼女の言葉のすべてを理解するにはもう少し時間が必要だったが、大原は、プレゼントを受け取ってくれたところで、考える力を無くした。

「あ…良かった。受け取ってもらえて…。」

「開けてもいいですか?」

「あ、うん。」

つい頷いてから、大原は思い出して慌てて付け加える。

「あ、あの、オレ、キミの事よく知らなくて、好みとかわかんなくて、オレの好みで買ったから、気に入ってもらえるかどうかはわかんないんだけど…、」

「可愛いアーガイル!マフラーだぁ。」

言い終わるより先に、彼女の手にプレゼントの中身が握られた。

「私、アーガイル模様、好きなんですよ。バタークッキーも。すごい!じゃ、大原さんと好みが合うんですねっ。」

はしゃぐように言う彼女にホッとして、大原は続きを言った。

「マフラーなんて、もう、しないかもしれないけど、でも良かったら、また今年の冬が来たら、使ってもらえたらと思って…。」

『また今年の冬が来たら』…自分が言ったその言葉に込められる意味に気付かない大原は、零れるような瞳をした彼女に少し驚いていた。

彼女は、くるりと首にマフラーを回して、微笑んで答える。

「はい。また、今年の冬も…。…来年のバレンタインデーは、私が大原さんに、マフラー編みますね。」

彼女からその言葉を聞いて、やっと、大原は胸の辺りがあたたかくなるのを感じた。

…あれ…?これって…。

「あっ!いけない!」

突然彼女が声をあげて腕時計を見た。

「大原さん、付き合ってください!」

いきなりそう迫られて、大原はだらしない照れ笑いを浮かべる。

「うん。付き合おう…。」

「走ってください!お店閉まっちゃうー。」

「えっ?走…?ああ、そっか、用事があるって言ってたよね。」

走り出した彼女を、自分の勘違いを戒めながら追い掛ける。自分が渡したプレゼントを握りしめたまま走る彼女に追い付いて、大原はやっと聞いた。

「あの、オレ、キミの事まだ何にも知らなくて。…名前は?」

「ナガハラです。ナガは、永遠の永。ハラは、原っぱの原。ユウは、優しい。コは、子供の子。永原優子です。」

少しだけ息を切らしながら、明るい声で優子は答える。

「永原優子…。いい名前だね。優子ちゃんか。」

「えー?普通ですよー。あと、優子でいいです。」

クスクス笑いながら、優子はちらっと大原を見て言った。

「でも、いい名前だよ。優子ちゃんの名前だから。」

優子は走っているせいではなく、大原の言葉に頬が熱くなった。大原は平気な顔で、目を細めて頷いている。大原は…思ったままを口にして、その自分の言葉には鈍感なのかもしれない…。

「で、オレ、聞きたいことはいっぱいあるんだけどさ…。まずは、今、どこに走ってってるの?」

「あそこ。あの、CD屋さんです。10時閉店なの。」

優子が指差した、もう少し向こうの歩道橋を渡った所に、確かにそれらしい明かりが見えていた。

「あ、そうなんだ。で、こんな走ってまで、今日買いたいのは、何?」

その質問に、思わず優子は走りながらも大原の方に顔を向けた。

「えぇ?大原さーん、野猿ですよー。今日アルバム発売じゃないですか!」

「あ、そうだよね。え?あ、買ってくれるの?ありがとう!」

驚いて思わず立ち止まってしまった大原は、また、追いかけて優子と並ぶ。

「今日、ちょうどお給料日だから、それで買おうと思って、早めに帰らせてもらったんです。バイトだってね…」

大原が隣に並ぶのを待って、優子は続けた。少し息が荒くなっている。

「あ、あの、無理して話さなくていいから。荷物、オレが持とうか?」

気を使う大原に、優子はちょっと立ち止まった。

「ううん、大丈夫。バイトもね、野猿のためなんです。今、大学生で、一人暮らしだから、お金あんまりなくって。でも、CDは全部買いたいし、コンサートも最後だから、名古屋とか、追加になった最終日も行くから。」

そこまで言うと、優子はまた走り出した。

大原は、感激でぼんやりしながら、つられて走り出す。

そんなにファンだったのか…。そのために、あんな大変なバイトしてくれてたのか…。

「あの、ありがとう。そんなに野猿好きだったんだ。わかんなかったよ。最初に『応援してます』って言ってくれたのもさ、気を使ってくれたのかと思った。いや、すごく、嬉しかったんだけどね、それが。」

「それだけ言うのが精一杯だったんですっ。バレンタインデーだって…。」

隣に居る大原に、今もそれだけ言うのが精一杯のように、優子は怒ったような恥ずかしそうな声で言った。でも、大原が首を伸ばしてその顔を覗き込むと、やっぱり笑っていた。

「そっ…か。」

…そーゆーもんなのか…。で、『バレンタインデーだって』…何だろう…?

相変わらず分かっていない大原は、いつものように、素朴な質問をした。

「あ、ねぇ、野猿のさ、誰のファンなの?」

一瞬の沈黙の後、たまりかねた優子が立ち止まった。

「…もうダメッ。階段走るのはキツーイ!」

これくらいは気付いて欲しいのに、でも、今更それを聞いてくるのが大原だから。大原に背を向けて歩道橋の手すりに掴まって、優子は声を立てずに笑った。

「大丈夫?優子ちゃん。あ、ごめん、オレ、いっぱい喋らせちゃって。知りたいことあり過ぎて…でも今全部なんて、ムリだよね。これからゆっくり、一つずつ…。ね、やっぱ荷物持つよ。はい。マフラー、暑くない?」

大原は、優子の揺れる背中に心配そうに焦って声を掛けて、その背中の小さなリュックを持ち上げた。

やっと息を落ち着けて、リュックから腕を抜きながら優子が振り向く。

「ありがとうございます。これは、私が持ちますから。」

顔を上気させてもマフラーを取らず、胸の前にクッキーを持って、大原を見上げる。優子の仕草が可愛くて、大原は、

…もしかして…オレ…?

と、思いかけていた、さっきの質問を忘れた。

二人で息を切らしながらの会話も、もうすぐ終わりそうだった。あとは、歩道橋を降りるだけ。大原も、優子と同じ笑顔になっていた。

「コンサート、最終日も、来てくれるんだ。」

「うん。絶対、何があっても行きます。」

「じゃ、ステージの上から見つけて、手ぇ振るよ。」

「あはは、そんなの無理ですよぉ。席、遠いんだもん。」

「あ、そっか…。でも…オレ、優子に、手、振るよ。」END.

Back